MBOとは?経営陣による自社買収の仕組みと投資家への影響

目次

はじめに

近年、日本の株式市場では「MBO」という言葉を目にする機会が増えています。MBOは、経営陣が自ら自社株を買い取り、経営権を取得する手法です。上場企業のMBOは、株主や投資家にとっても大きなインパクトを与えるイベントであり、時には株価が急騰したり、TOB(株式公開買い付け)価格を巡って議論が巻き起こったりします。

本記事では、MBOの基本的な仕組みやメリット・デメリット、実際の事例、そして投資家への影響について、できるだけ分かりやすく解説します。MBOについて知りたい方、投資戦略を考えている方、企業経営に興味のある方はぜひ参考にしてください。

経済用語や投資用語はアルファベット3文字の略称が使われることが多いです。今後も定義といえる部分や大事な部分には下線を引いておきますね。

MBO(マネジメント・バイアウト)とは

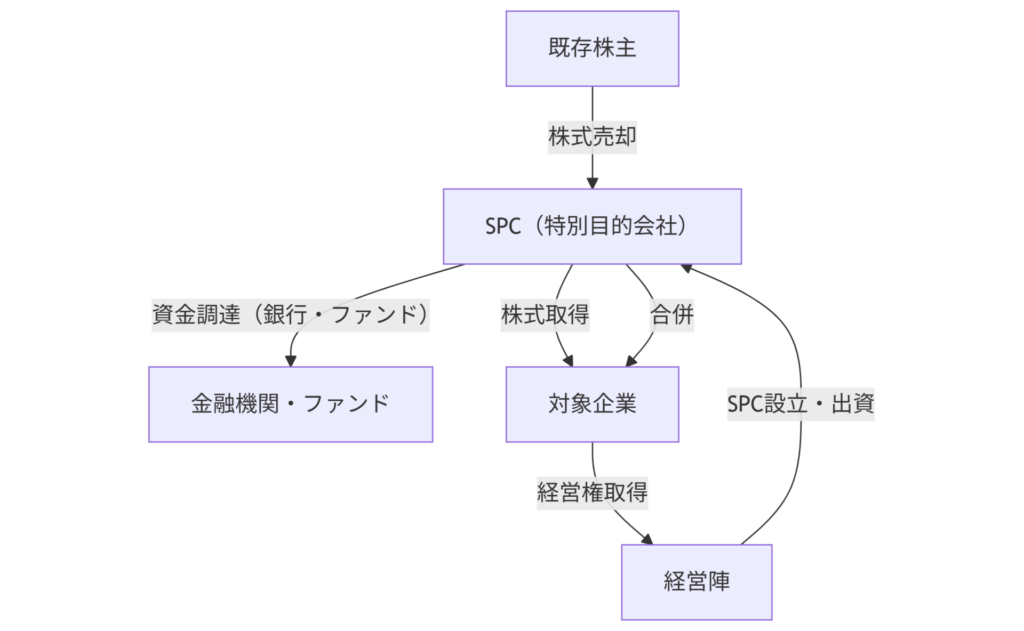

MBOとは「Management Buy Out」の略で、日本語では「経営陣買収」と訳されます。これは、企業の経営陣が自らの意思で自社株を買い取り、経営権を取得する手法です。MBOは、既存株主から株式を買い集めることで、経営陣が会社のオーナーとなることを意味します。

図解すると以下のようなイメージとなります。

MBOは上場企業だけでなく、非上場企業や中小企業でも活用されることがあります。特に日本では、上場企業の経営陣が「上場廃止」を目的としてMBOを行い、株式を非公開化するケースが増えています。

MBOの仕組みと流れ

MBOを実施するには、多額の買収資金が必要です。経営陣が個人で全ての株式を買い取るのは金額規模から現実的ではないため、通常は以下のような方法で資金を調達します。

- 金融機関からの融資(レバレッジド・バイアウト:LBO)

- 投資ファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)からの出資

- 経営陣自身の自己資金

このようにして調達した資金をもとに、経営陣は既存株主から株式を買い取ります。

上場企業の場合、MBOは「TOB(Take Over Bid)」という手法を使って行われます。TOBとは、一定期間・価格を提示して市場外で株式を買い集める方法です。経営陣は、TOB価格を通常の市場価格より高めに設定し(プレミアム)、既存株主に株式の売却を呼びかけます。

TOB期間が終了し、経営陣やその支援者が過半数以上の株式を取得できれば、会社の経営権を実質的に握ることができます。その後、上場廃止の手続きを進め、株式を非公開化するのが一般的な流れです。

MBOが成功すると、会社は証券取引所の上場基準を満たさなくなり、上場廃止となります。上場廃止後は、会社の株式は市場で取引されなくなり、経営陣や支援ファンドなどの限られた株主のみが株式を保有することになります。

MBOを行う主な目的

MBOが行われる背景には、さまざまな目的があります。代表的なものを以下にまとめます。

- 経営の自由度・意思決定のスピード向上

上場企業は、多数の株主の意向や証券取引所の規則などに縛られ、経営判断に時間がかかることがあります。MBOによって株式を非公開化すれば、経営陣が自らの判断で迅速かつ柔軟に意思決定できるようになります。これにより、長期的な視点での事業改革や新規事業への投資がしやすくなります。 - 上場維持コストの削減

上場企業は、IR(投資家向け広報)やディスクロージャー(情報開示)、監査対応など、多くのコストや手間がかかります。業績が安定しているものの成長余地が限られている企業や、上場のメリットが薄れている企業にとって、MBOによる非公開化は合理的な選択肢となります。 - 事業承継・後継者問題の解決

経営者の高齢化や後継者不足が深刻な課題となっている企業もあります。MBOを活用して現経営陣が株式を取得すれば、外部への売却や廃業を避け、事業を継続できます。また相続税対策としても有効です。 - 敵対的買収の防止

経営陣が株式を集約することで、外部からの敵対的買収を防ぐ効果も期待されます。

MBOのメリット

- 経営の独立性強化

経営陣がオーナーとなることで、短期的な株主利益よりも中長期的な成長戦略を重視できるようになります。 - 迅速な意思決定

多数の株主や市場の目を気にせず、スピーディーに経営判断を下せます。 - 組織の一体感向上

経営陣と従業員が一体となって企業価値向上を目指す体制が作りやすくなります。

MBOのデメリット・リスク

- 多額の負債リスク

買収資金のために多額の借入を行う場合、財務リスクが高まります。業績悪化時には返済負担が経営を圧迫することも。 - 株主との利害対立

TOB価格が市場価格より十分に高くない場合、既存株主から「安すぎる」と反発を受けることがあります。特に大株主やアクティビスト(物言う株主)との対立が表面化しやすいです。 - 経営の硬直化リスク

経営陣がオーナーになることで、外部からのチェック機能が働きにくくなり、経営の硬直化やガバナンス低下につながる懸念もあります。

MBOの事例

近年、日本でもMBOの事例が増えています。以下は代表的なMBO事例です。

【大正製薬ホールディングス】

2023年、大正製薬ホールディングスは創業家主導でMBOを実施し、上場廃止となりました。背景には、株主構成の複雑化や経営の自由度確保、長期的な経営改革への取り組みなどがあったと言われています。TOB価格は市場価格に対して大幅なプレミアムが付与され、株主にとっても注目の案件となりました。

投資家への影響

MBOは、投資家にとって大きな転機となるイベントです。主な影響を以下にまとめます。

(1) 株価への影響

MBOが発表されると、通常はTOB価格が市場価格よりも高く設定されるため、株価が急騰する傾向があります。これは、既存株主がTOBに応じて株式を売却できるためです。特にMBOの噂や報道が出た時点で、株価が大きく動くことも珍しくありません。

(2) TOB価格とプレミアム

TOB価格には「プレミアム(上乗せ分)」が設定されるのが一般的です。プレミアムの水準は案件ごとに異なりますが、過去の平均では20~40%程度が多いです。しかし、プレミアムが低すぎる場合は株主から反発が起こり、TOBが成立しないこともあります。

(3) 上場廃止と株主の選択肢

MBOが成立し、上場廃止となる場合、株主はTOBに応じて株式を売却するか、強制的に株式を買い取られることになります。上場廃止後は市場での売買ができなくなるため、基本的にはTOBに応じるのが一般的です。

(4) 投資戦略としてのMBO狙い

一部の投資家は、MBOが起こりそうな企業を事前に予想して投資する「MBO狙い」の戦略を取ることもあります。割安株やオーナー企業、業績が安定しているのに株価が低迷している企業などがターゲットとなりやすいです。ただし、必ずしもMBOが実施されるとは限らず、リスクもあるため注意が必要です。

MBOを巡る今後の動向

近年、日本企業のガバナンス強化や株主還元意識の高まり、プライベート・エクイティ・ファンドの活発化などを背景に、MBOの件数は増加傾向にあります。今後も、経営の自由度を求める企業や事業承継問題を抱える中小企業を中心に、MBOは有力な選択肢となるでしょう。

一方で、MBOの実施にあたっては、株主との対話や公正なTOB価格の設定、ガバナンスの維持など、多くの課題も残されています。投資家としては、MBOの動きに注目しつつ、リスクとリターンを冷静に見極めることが重要です。

まとめ

MBO(経営陣による自社買収)は、経営陣が自社株を買い取り、経営権を取得する手法です。経営の自由度向上や上場維持コスト削減、事業承継対策など、さまざまな目的で実施されます。MBOは株主や投資家にとっても大きな影響を与えるイベントであり、TOB価格やプレミアム、上場廃止の有無などが注目されます。

今後もMBOは企業経営や投資戦略の重要なテーマとなるでしょう。投資家としては、MBOの仕組みや影響を正しく理解し、冷静な判断を心がけることが大切です。